日本水球は塾から始まった

水球の誕生

水球競技は1870年(明治3年)にイングランドで「Football in the water」の名称でルール制定されたのが起源とされている。1888年(明治21年)、英国において統一ルールが制定され、スポーツ競技として確立した。その後、ドイツ、オーストリア、ハンガリーなどの欧州諸国や米国などに伝播していき、1900年(明治33年)の第2回パリオリンピックで正式種目として採用された。日本においては、1899年(明治31年)に、外人クラブチーム内で水球がプレイされていた。すなわち、日本人の間で本格的に水球がプレイされる状態ではなかったのだ。

塾水泳部の誕生

1902年(明治35年)、幼稚舎から大学まで、塾の有志34名が神奈川県葉山町で1か月の水泳合宿を行った。これが塾水泳部、記念すべき第1回目の練習会である。この練習会では、葉山〜逗子間の団体遠泳に成功。この成果が認められ、塾水泳部は正式に體育會に加盟された。これが慶應義塾體育會水泳部の発足である。翌年には、葉山〜江の島間 10マイルの遠泳を実施。22名中5名(一小隊)が 7時間20分をかけて成功し、大きな話題となった。このように当時の水泳は、現在の競泳競技のような速さを競うものではなく、古くからの武術として伝わる日本泳法であり、その技を駆使して、海洋遠泳を成功させることがステータスだったようである。

塾水球の誕生

明治末期になると、この傾向が、「競泳」、「水球」の登場により、一変する。

近代泳法として「クロール」が海外から伝わり、泳ぎの速さを競う「競泳」が日本水泳界にもたらされた。

そして、この頃「水球」も登場した。1909年(明治42年)の塾水泳部の日誌において、「水上運動会に水中蹴球をやり非常に愉快なので、毎年これをやりたい」という記述がある。その後、塾水泳部員は、外国の書物から「水球」を見つけ出し、塾の外国教授や横浜に居留していた外国人の力を借りながら、苦心の末に競技の説明書とルールブックの翻訳に成功。合宿の練習などに取り入れていたようである。

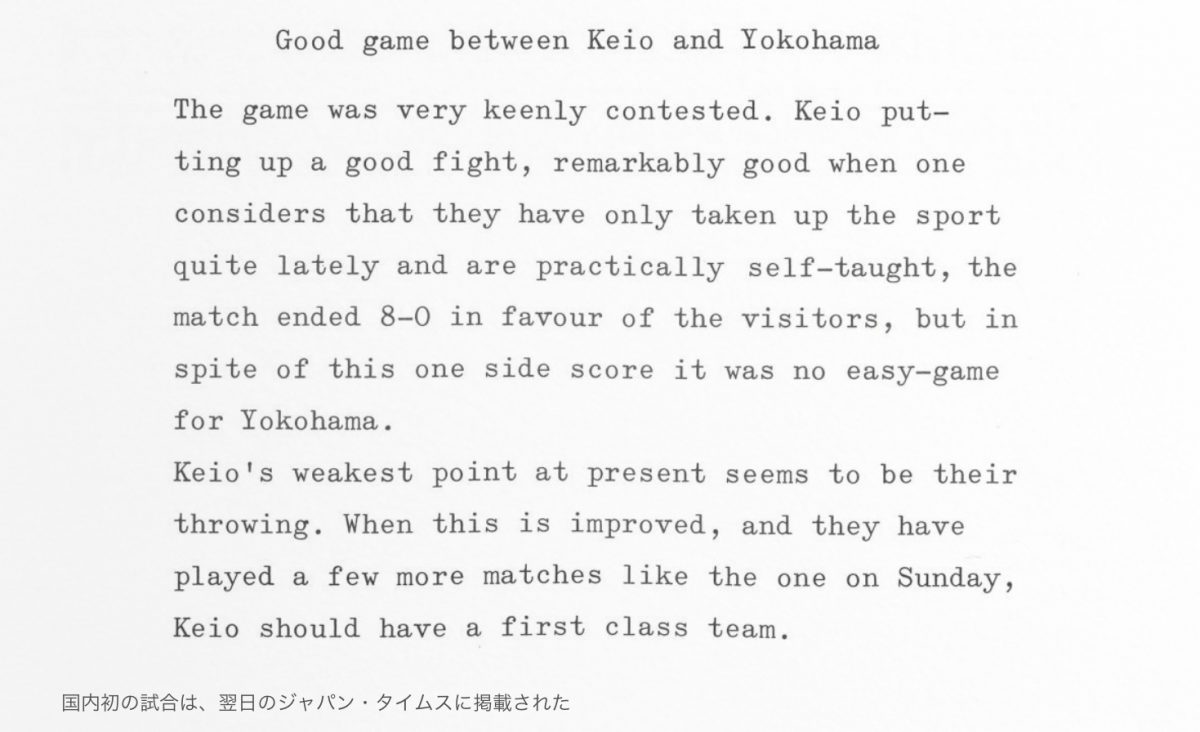

1915年(大正4年)、塾水泳部が実施した葉山〜江の島間遠泳に横浜在住の外国人が参加したことで、同年8月15日、横浜の外国人スポーツクラブである「横浜アマチュア・ローイング・クラブ(YARC)」と試合が実施されることになった。試合は0−8で敗れはしたものの、このゲームは、わが国初の水球試合として歴史に記録されることとなった。塾水球部門の誕生の瞬間でもある。この試合の批評が翌日のジャパン・タイムスに掲載されている。その後、塾水球には日本人チームの対戦相手がおらず、もっぱらYARCとの対戦を数年続けていた。最初は大敗をしていた塾であるが、練習の成果も現れ、だんだんと接戦を行うようになっていく。そして、1923年(大正12年)8月12日、YARCとの10回目の対戦において、2−0で初勝利を掴んだのであった。

塾水球は、その後も活動を続けていたが、水球の一般的な普及は遅々とした状態であった。

1924年(大正13年)府下金子プールの中等学校水泳大会にて、デモンストレーションとして紅白戦を行い、水球の存在が広く紹介された。このような塾水球の活動が一因となり、次第に日本各地で大学チームやクラブチームが発足されていくこととなった。

1925年(大正14年)第2回明治神宮大会において水球競技が加えられた。水球が日本水泳界の表舞台に登場したのである。この大会は、塾、帝国水泳会、東京ウォーターポロ・クラブが決勝に進み、東京ウォーターポロ・クラブが優勝。塾は2位となった。

早慶が牽引していった日本水球

1926年(大正15年)に入ると、早稲田大学が急速に力をつけてきた。これには、競泳界で活躍していたスピードのある選手たちの加入が大きかったと言われる。当時は、競泳と水球を掛け持ちするのが普通であった。

1927年(昭和2年)、塾水泳部にとっても重要な行事である早慶対抗水上競技大会が始まった。日本初の水泳対抗戦であり、今日に至るまで、綿々と続いている伝統行事である。記念すべき第1回大会で、塾水球は2−0で勝利を収めた。

その頃は、帝大、明治、日大、立教などの各チームも力をつけていったが、頭一つ抜ける形で、塾と早稲田が日本学生選手権、日本選手権と優勝を常に争う2強として日本水球を牽引していった。

当時の水球は、戦略的には乏しく、皆がボールの方に泳ぎ、とにかくゴール前でノーマークの選手を作って、ゴールキーパーと1対1で相対することが攻撃のすべてであった。泳力のみがものをいう展開だった為、泳力で早稲田に劣る塾は、早慶戦に連敗。部員たちはどうしたら勝てるのか悩んでいた。そんな中、ふとしたことから見かけた「南瓜運び」からヒントを得て、ボールのパス回しの練習を強化。ハンドトゥハンドを習得し、翌年の早慶戦で勝利を収めたというエピソードもあった。

世界からの影響

1930年(昭和5年)三田・網町プールが竣工。塾水泳部は待望のプールを持つこととなり、ますます充実した練習をすることができるようになる。

1932年(昭和7年)第10回ロサンゼルスオリンピックが開催。日本からも水球代表を送り込んだ。代表には、当時最強だった早稲田チームが中心となっていたが、塾からは、沢梅東助、木村清兵衛の2名が代表に選ばれた。しかし、世界と日本の実力差は著しく、彼らのハンドトゥハンドから繰り出される、いわゆる「ボールが水に濡れない得点」を目の当たりにした沢梅、木村両氏は、先に述べたパス回しを強化しようとした先輩の先見性に驚くと同時に、そのレベルの差を痛感したのである。世界の水球を知った日本は、より高度な近代水球の道を歩み始めた。

しかし、日本水泳界へと視野を広げてみると、このロサンゼルスオリンピックで日本競泳陣は金メダルラッシュ。一躍世界の水泳王国であると知らしめた大会でもあった。そのため、より優秀な水泳選手が生まれてきたが、より専門性を高めていったため、競泳と水球の掛け持ちが難しくなってきた。

昭和11年(1936年)第11回ベルリンオリンピックに出場。塾からも和田幸一、高橋三郎が日本代表に選出された。日本代表は、世界のトップチームには敵わなかったが、善戦した試合もあった。

そしてこの頃、世界の水球ではフローティングシステムが主流となっていた。このシステムは、これまでの水球の様相を一変させるシステムであった。世界からの遅れを知った代表選手たちは、帰国後、いかにこのシステムをチームに取り入れていくか苦心していた。

フローティングシステムの完成と黄金期

1937年(昭和12年)の日本選手権において、塾は早稲田を破り優勝を果たした。この数年間、塾と早稲田は決勝を争っていたものの、早稲田に勝てず、2位に甘んじていたことに、一矢報いたのだった。翌年の早慶戦では6−0の大差をつけて塾の勝利。同年の学生水球、日本選手権も優勝し、塾は黄金期を迎えた。この要因となったのが、ベルリンオリンピックに出場した和田幸一と名取正也を中心とした、フローティングシステムの完成に他ならなかった。

ひとつ優れたシステムができると、それを研究し、対策が生まれた。各チームとも、独自のフローティングシステムを作り上げ、対抗策としてのゾーン・ディフェンスが考案されるなど、日本水球全体が急速にレベルアップしていった。

その中で、頭角を現してきたのが、日本大学である。日本水球は慶應、早稲田、日大のビッグスリーの戦いとなり、来る1940年(昭和15年)に開催される東京オリンピックに邁進するはずであった。しかし、日中戦争の勃発により中止となってしまった。

戦争による活動停止

1941年(昭和16年)、主力選手が多く卒業となった早慶を尻目に、主力選手が残った日大が王者となった。塾は選手層が薄くなったとはいえ奮闘し、日本選手権に勝利。5連覇を果たした。

1943年(昭和18年)、塾は12戦12勝の完全勝利を手にするが、その後、戦況が悪化。文部省により全ての競技会は禁止され、学徒出陣により、選手たちも戦地に向かった。